Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les gelées : quand parle-t-on de gelée ? Quelle est la gelée la plus tardive sur nos régions ? D’où vient l’origine des Saints de glace ? Voici quelques éléments de réponse…

Qu’est ce qu’une gelée ?

Lorsque la température de l’air est inférieure ou égale à 0°C (point de congélation de l’eau), on parle de gelée. L’apparition des cristaux de glace sur les différents éléments extérieurs (végétation, voitures, etc.) est provoquée par la présence de vapeur d’eau (invisible) dans l’air.

Cependant, dans certains cas, même une température faiblement négative (autour de -1°C) peut ne pas amener de gelée au sol. Pourquoi ? Ce type de situation apparaît notamment quand les sols sont encore « chauds », par exemple après une journée relativement douce. D’ailleurs, cette configuration météo provoque souvent la formation de brouillard. Il est également possible d’avoir une température de -10°C et n’avoir aucune trace de gelée au sol. Cela se produit quand l’air est très sec, environ 20% par exemple (masse d’air venant de l’Est). Cette valeur a d’ailleurs déjà été observée dans nos régions.

Aux intersaisons, au printemps et en automne, on parle généralement de gelée de rayonnement. En effet, en journée, les rayons du soleil chauffent le sol. Durant la nuit, ces rayonnements solaires ne parviennent plus jusqu’à celui-ci. Par conséquent, il va libérer toute l’énergie accumulée le jour sous forme de rayonnement infrarouge.

Lorsque le ciel est clair, le sol se refroidit plus rapidement que l’air ambiant (inversion des températures). Ainsi, au fil de la nuit, la masse d’air près du sol va petit à petit se refroidir. Les zones peu boisées et bien dégagées favorisent une baisse encore plus nette du mercure.

Lorsque les sols sont enneigés, les rayonnements infrarouges s’évacuent beaucoup plus rapidement dans l’atmosphère. En effet, la perte d’énergie est nettement plus importante lorsque de la neige est présente sur le sol. Ainsi, les températures peuvent fortement chuter dans le courant de la nuit, notamment si la masse d’air est déjà bien froide…

Les fonds de vallée ou « cuvettes » sont également d’autres zones propices aux fortes gelées. L’air froid va petit à petit s’accumuler au fond de la « cuvette » au fil de la nuit et rester piégé au fond de celle-ci faisant fortement chuter le thermomètre.

A contrario, lorsque le ciel est nuageux, les rayonnements infrarouges sont bloqués par la couverture nuageuse, limitant la baisse du mercure.

On peut aussi distinguer deux autres types de gelée :

- la gelée d’advection ou « gelée noire » ou « gelée de plein vent » : elle est liée à une advection d’air froid en plein hiver (arrivée d’une masse d’air froid sur le pays) avec un vent « glacial » parfois destructeur pour la végétation. La température de la masse d’air est souvent assez homogène entre le sol et l’air ambiant (gel observé à tous les étages en basses couches) ;

- la gelée d’évaporation : elle est liée à l’évaporation d’un sol humide surmonté par un air ambiant plus sec. Ce dernier va perdre de l’énergie et va progressivement se refroidir. Tout comme la gelée de rayonnement, la température est généralement très hétérogène entre le sol et l’air ambiant. Comme la perte d’énergie est plus forte tout près du sol, il y fait plus froid (0 à 10 cm), d’où le risque de verglas dès que la température mesurée à 2m sur une station météo est proche ou inférieure à +3°C.

Les gelées sur les régions Centre Val de Loire et Centrales

Sur nos régions centrales, on observe les premières gelées en moyenne fin octobre et courant novembre. On appelle une gelée précoce, une gelée apparue avant le 15 octobre et une gelée tardive, une gelée observée après le 15 avril. Sur nos régions, les gelées les plus précoces ont été relevées début septembre (-0,6°C le 05 septembre 1989 à Romorantin) et les plus tardives début juin (-0,8°C le 05 juin 1976 à Romorantin).

Au niveau de la répartition du nombre de jours de gel par an, c’est en Touraine qu’on en relève le moins (environ 40) et dans le Morvan qu’on en constate le plus (plus de 90). Cela est dû principalement aux climats et microclimats. On observe par exemple un climat plus océanique et doux vers la Touraine et une influence plus continentale et froide vers l’Est. Le climat de type montagnard sur les reliefs de l’Allier et du Morvan favorise également des gelées plus nombreuses et des périodes enneigées beaucoup plus longues. A l’altitude et à l’éloignement des côtes s’ajoutent les microclimats. Ceux-ci peuvent être causés par l’environnement périphérique d’une ville, par une forêt, par des champs, la nature du sol ou encore la proximité d’un cours d’eau. Ils favorisent éventuellement certains paramètres climatiques et peuvent donc avoir une influence sur le nombre de gelées mais aussi sur leur intensité.

Les gelées tardives

Le printemps est synonyme de conflits de masse d’air entre les dernières descentes d’air arctique polaire maritime venant du Nord et les premières remontées d’air tropical venant du Sud. Le printemps est aussi synonyme des jours qui rallongent. Cela a un impact sur l’énergie reçue par nos sols et donc sur la température nocturne. Par exemple, en hiver, les nuits sont plus longues. Si on a la présence d’une masse d’air froid au-dessus de nos têtes (plus la présence de neige au sol) les températures minimales nocturnes seront donc beaucoup plus basses (voir schémas de « situations météorologiques propices au risque de gelée »).

Voici un exemple illustrant une situation météorologique propice aux gelées tardives en mai.

Sur les schémas précédents, un puissant anticyclone positionné entre le Groenland et l’Ouest de la France a dirigé un flux de Nord sur notre pays et nos régions. Une masse d’air froid d’origine arctique a pu alors « s’engouffrer » sur l’Europe.

Ainsi, les gelées tardives se forment bien évidemment dans le même contexte qu’en hiver avec un ciel bien dégagé avec très peu ou pas de vent mais la différence est que la durée de la nuit est plus courte, limitant ainsi la température minimale nocturne. Il suffit d’avoir une descente de masse d’air plus froide, pour avoir des gelées plus fortes et destructrices pour les vergers, vignes et autres cultures.

La résistance des cultures dépend de la culture en elle-même. A noter que la température au niveau de la plante est différente de la température sous station (2m du sol).

Voici les divers stades végétatifs des arbres fruitiers et leur sensibilité au gel.

Les saints de glace

Les saints et le calendrier

Les 11, 12, 13 mai sont les trois jours sensés marquer la fin des gelées dans nos régions. On parle des Saints de glace ou des Saintes Glaces. Sur votre calendrier, vous trouverez actuellement la Sainte Estelle, la Saint Achille et la Sainte Rolande. A l’origine les trois saints de glace étaient Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais.

L’origine historique

Cette croyance populaire en partie tirée de la religion catholique date du Moyen-Âge. Les paysans de cette époque priaient ces trois saints afin de protéger leurs récoltes d’une chute brutale des températures et des gelées.

Cependant, malgré cette pratique, il apparaîtrait que ces phénomènes touchaient régulièrement les récoltes. Ceci a sans doute provoqué l’apparition de cette période encore largement reconnue à l’heure actuelle. En effet, d’après cette légende populaire, une fois le 13 mai passé, le gel ne serait plus à craindre dans nos contrées.

De nombreux dictons sont d’ailleurs encore couramment utilisés, en voici quelques exemples :

- « Saints Mamert, Pancrace et Servais sont toujours des saints de glace. »

- « Avant Saint-Servais, point d’été ; après Saint-Servais, plus de gelée. »

- « Quand la Saint-Urbain est passée, le vigneron est rassuré. »

Les causes des saints de glace

L’origine de ce phénomène fait encore polémique, certains évoquent un nuage diffus de poussières sur l’orbite de notre planète. Ces dernières bloqueraient une infime partie du rayonnement solaire, ce qui aurait pour conséquence la baisse des températures pendant quelques heures aux alentours des 12 et 13 mai. D’autres mettent en avant qu’aucune observation n’a confirmé l’existence de ces poussières.

On peut toutefois s’appuyer sur des faits scientifiquement prouvés. Aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord (les nôtres), le mois de mai correspond en effet à la fin de la circulation rapide des systèmes météorologiques hivernaux. Cependant, le passage de fronts froids reste tout à fait possible, ces derniers pouvant amener une chute brutale des températures voire des gelées (comme on l’a vu précédemment). De plus, si un anticyclone concerne nos régions et que le ciel se découvre la nuit, la perte de chaleur par rayonnement infrarouge est importante. Ceci peut également induire les phénomènes précédemment cités et même si les températures moyennes journalières ont tendance à grimper au fil des jours.

Les Saintes Glaces annoncent-elles à coup sûr la fin des gelées ?

Depuis l’année 2000, les villes d’Auxerre, d’Avord, de Bourges, de Châteauroux, d’Orléans et de Tours n’ont pas connu de gelée après le 13 mai. D’un autre côté, d’autres communes ont vécu au moins une fois ce phénomène bien après le 13 mai : Blois (-0,1°C le 15/05/2010), Chartres (-0,2°C le 15/05/2003), Châteaudun (-0,2°C le 14/05/2010), Nevers (-1°C le 17/05/2012 et -0,7°C le 15/05/2003), Romorantin (-0,6°C le 16/05/2012, -1,1°C le 16/05/2010, -0,6°C le 31/05/2006, -0,2°C le 01/06/2006 et -0,7°C le 18/05/2005) et Vichy (-1,4°C le 17/05/2012 et -0,1°C le 16/05/2003).

Les saints de glace ne sont donc pas infaillibles apparemment dans nos régions. Ils sont toutefois utiles pour les jardiniers et les agriculteurs. Ces dates bien qu’aléatoires à cause des variations locales, voire du réchauffement climatique restent en effet un marqueur dans le monde agricole notamment pour se rappeler quand le printemps prend réellement de la vigueur.

Gelées et records en mai dans nos régions

Généralement, le nombre moyen de jours de gel en mai se situe entre 0 et 1 sur la période 1981-2010. La station de Romorantin semble sortir du lot avec 0,7 jour de gel en moyenne au mois de mai.

Les gelées sont-elles plus rares de nos jours qu’auparavant en France ?

Les épisodes de froid et de gel tardif sont assez récurrents en mai. Par exemple, il a gelé par endroits sur nos régions les 1er et 02 mai 2018 (quelques autres dates de gel tardif en mai depuis 2010 : 02/05/2016, 04/05/2016, 04/05/2014, 16/05/2012, 17/05/2012, 14/05/2010). Cependant, pour retrouver des gelées aussi généralisées sur nos régions Centre-Val de Loire et Centrales, il faut probablement remonter à début mai 1979, soit il y a 40 ans !

En effet, d’après Météo France, le 06 mai 2019, on a observé la matinée la plus froide depuis 1979 en France ! Avec une moyenne de températures minimales de +2,5°C, soit 6,1°C sous les normes actuelles, cette date est rentrée dans le top 12 des matinées de mai les plus froides depuis 1947. C’est donc totalement inédit au 21ème siècle pour un mois de mai !

Sur nos régions Centre-Val de Loire et Centrales, on a mesuré jusqu’à -3,8°C à la station de Romorantin, en Sologne, soit la température la plus basse en plaine en France ! Cette valeur est à +0,4°C du record mensuel sur cette station (record : -4,2°C le 07/05/1957). Quelques autres records ont été approchés (à +0,5°C environ du record) et battus sur le réseau METAR :

- Tours (37) : -0,2°C ce 06 mai 2019 (record : -0,6°C le 08/05/1974) ;

- Chartres (28) : -0,5°C ce 06 mai 2019 (record : -1°C le 01/05/1945) ;

- Pithiviers (45) : -1°C ce 06 mai 2019 (ancien record : -0,5°C le 04/05/1979).

Toujours d’après Météo France, de telles températures inférieures aux normes étaient plus courantes dans le passé. Depuis 1980, en France, toutes les matinées de mai ont eu un indicateur national de température minimale supérieur à +3,2 °C (sauf ce 06 mai 2019 avec +2,5°C). Avant 1980, les matinées de mai avec indicateur inférieur à +3°C étaient observées de temps en temps : +1,2°C le 01/05/1960, +1,2°C le 07/05/1957, +1,8°C le 05/05/1979, +1,9°C le 03/05/1979, +2,1°C le 01/05/1976, +2,1°C le 01/05/1962, +2,2°C le 07/05/1979, +2,4°C le 04/05/1979, +2,4°C le 02/05/1960, +2,5°C le 03/05/1960, +2,5°C le 06/05/2019, +2,5°C le 03/05/1967.

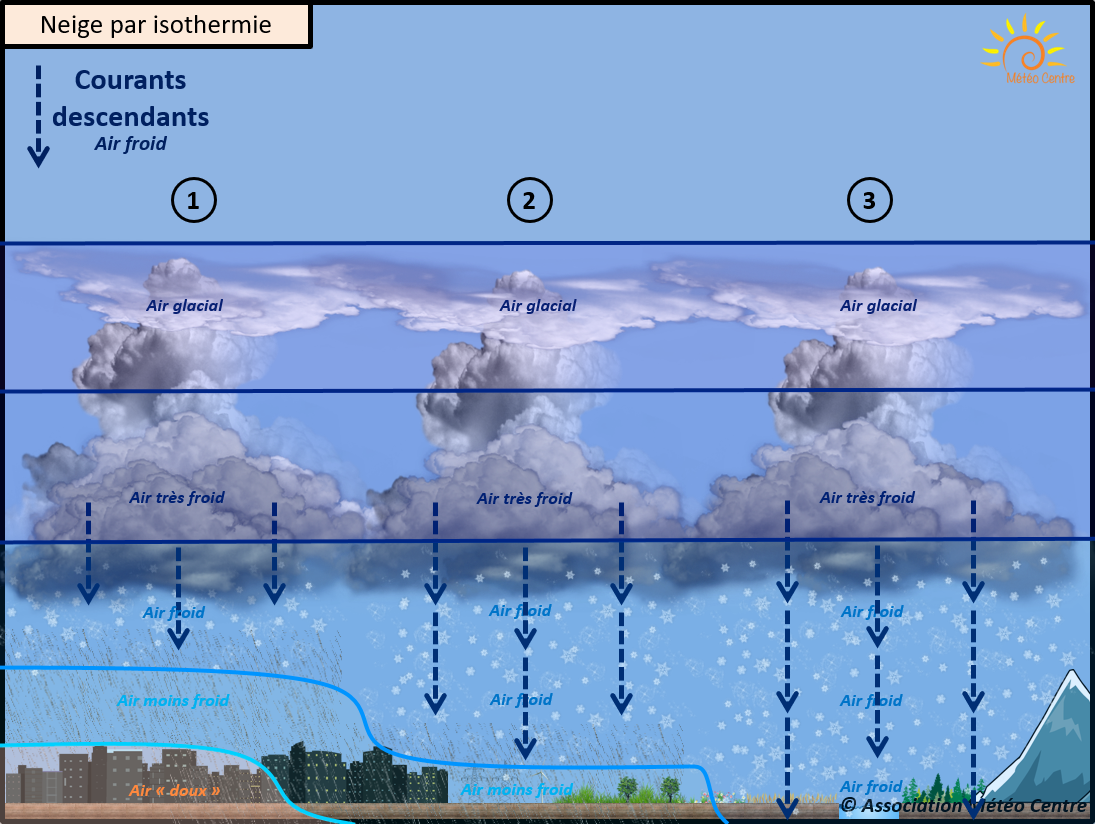

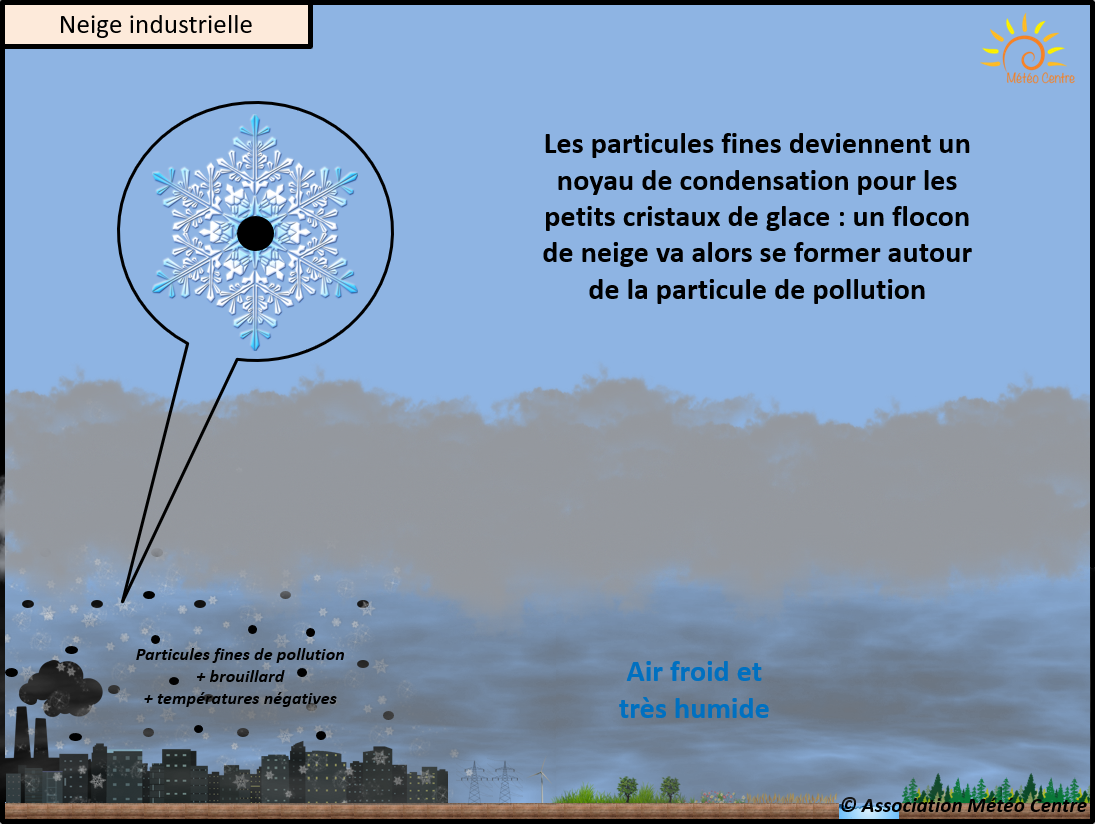

Ce début mai 2019, quelques flocons ont aussi été signalés localement sur nos départements. Les épisodes neigeux en mai sont rares mais ont déjà été constatés par le passé. Ainsi, entre les 07 et 08 mai 1997, on a relevé jusqu’à 5 cm de neige à Tours (37) !