En ce début d’année 2023, la comète C/2022 E3 (ZTF) est observable aux jumelles une bonne partie de la nuit en France et sur le Centre – Val de Loire… Où, quand et comment l’observer ?

Qu’est ce qu’une comète ?

Définition

Une comète est un petit astre possédant un noyau composé de gaz, de roches, de glaces et de poussières. Elle peut mesurer quelques kilomètres à une dizaine de kilomètres de diamètre.

D’où viennent les comètes ?

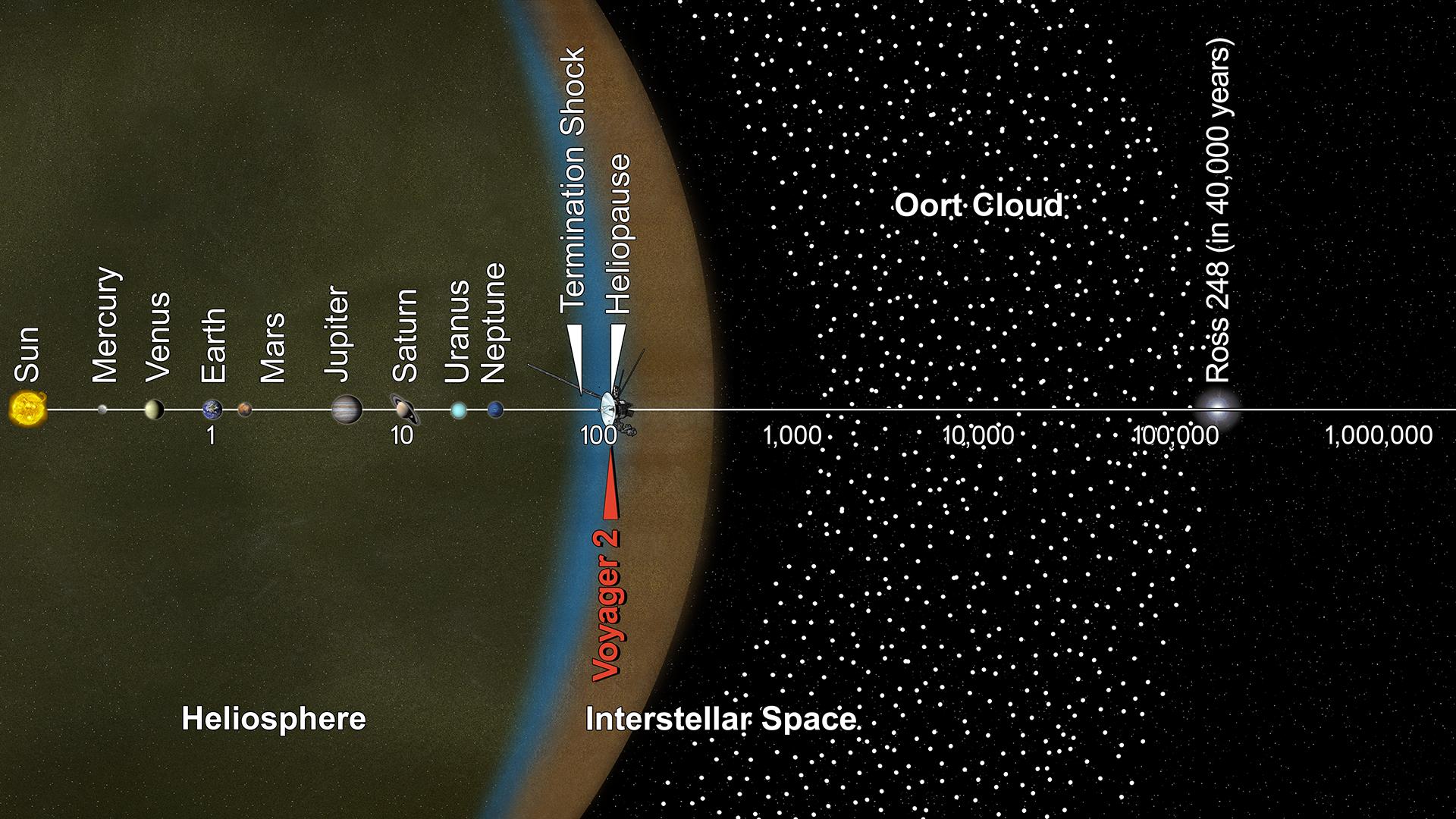

La majorité des comètes tournent aléatoirement autour du Soleil et proviennent de divers foyers (nuage d’Oort et ceinture de Kuiper). Certaines sont dites interstellaires puisqu’elles ont une origine extérieure au système solaire. On distingue deux types de comète : les non périodiques (issues du nuage d’Oort et passant qu’une seule fois près du Soleil) et les périodiques (passant plusieurs fois près du Soleil avant de se désintégrer).

[sidebar name= »Pub simple »]

A quoi ressemble une comète ?

Lorsque une comète « s’échappe » de la ceinture d’astéroïdes ou provient de l’espace interstellaire, elle n’est pas visible à l’œil nu dans un premier temps. Contrairement à ce que l’on pense, la queue d’une comète ne résulte pas de son déplacement. En effet, en se dirigeant vers le Soleil, les particules du vent solaire (rayonnement ultraviolet) viennent heurter l’astre. Ce dernier se réchauffe, laissant échapper la matière qui le compose. Sa glace va alors se sublimer (passage de l’état solide à gazeux) formant ainsi une « longue chevelure » (appelé également coma), caractéristique de ce « petit » corps. Généralement, on distingue deux queues :

- une fine et bleutée, la « queue de plasma », composée de gaz ionisés et toujours orientée à l’opposé de notre étoile

- une plus grosse, courbée, blanche/jaunâtre et lumineuse, la « queue de poussières »

Plus la comète est proche de notre planète, plus elle devient lumineuse. On observe alors une tâche floue dans le ciel. Si elle est assez proche de la Terre, on peut distinguer parfaitement le noyau et la « queue » de la comète. En s’éloignant du Soleil, la comète devient de moins en moins brillante et son noyau se refroidit…

[sidebar name= »Pub simple »]

La comète de ce début d’année 2023 : la comète C/2022 E3 (ZTF)

Une découverte en mars 2022 !

La comète C/2022 E3 (ZTF) a été découverte le 2 mars 2022 par le programme automatique de détection Zwicky Transcient Facility situé au Mont Palomar (Californie, États-Unis). La dernière fois qu’elle est passée près du Soleil et de la Terre remonte à… 50 000 ans ! C’est donc une comète périodique !

Au plus près de la Terre, début février 2023 !

Le 13 janvier 2023, elle est passée au plus près du Soleil, à environ 166 millions de kilomètres. On la retrouvera au plus près de la Terre, entre les 1er et 2 février 2023, à environ 42 millions de kilomètres, soit environ 0,28 fois la distance Terre-Soleil.

Début février 2023, sa magnitude sera à priori assez basse (estimation d’environ 4-5). Elle sera donc bien visible aux jumelles, voire à l’oeil nu. En astronomie, la magnitude correspond à la luminosité d’un astre. En l’occurrence, plus la magnitude est basse, plus la luminosité est forte. Le passage d’une magnitude à l’autre se fait par une multiplication de la luminosité par environ 2,5. La magnitude d’une comète est souvent très difficile à estimer à cause du caractère instable de l’astre.

Comment, quand et où l’observer ?

Avant toute chose, la comète n’est pas visible à l’oeil nu en journée… Il donc inutile d’essayer de la repérer près du Soleil et sans protection préalable. POUR RAPPEL : IL FAUT TOUJOURS SE PROTÉGER AVEC UN MATÉRIEL ADAPTÉ POUR REGARDER LE SOLEIL !

La comète C/2022 E3 (ZTF) est principalement visible dans l’hémisphère Nord. Elle est observable toute la nuit.

Pour se repérer plus facilement dans le ciel, vous pouvez consulter les sites The Sky Live et Stelvision. Pour les passionnés d’astronomie, vous pouvez aussi télécharger l’application Stellarium.

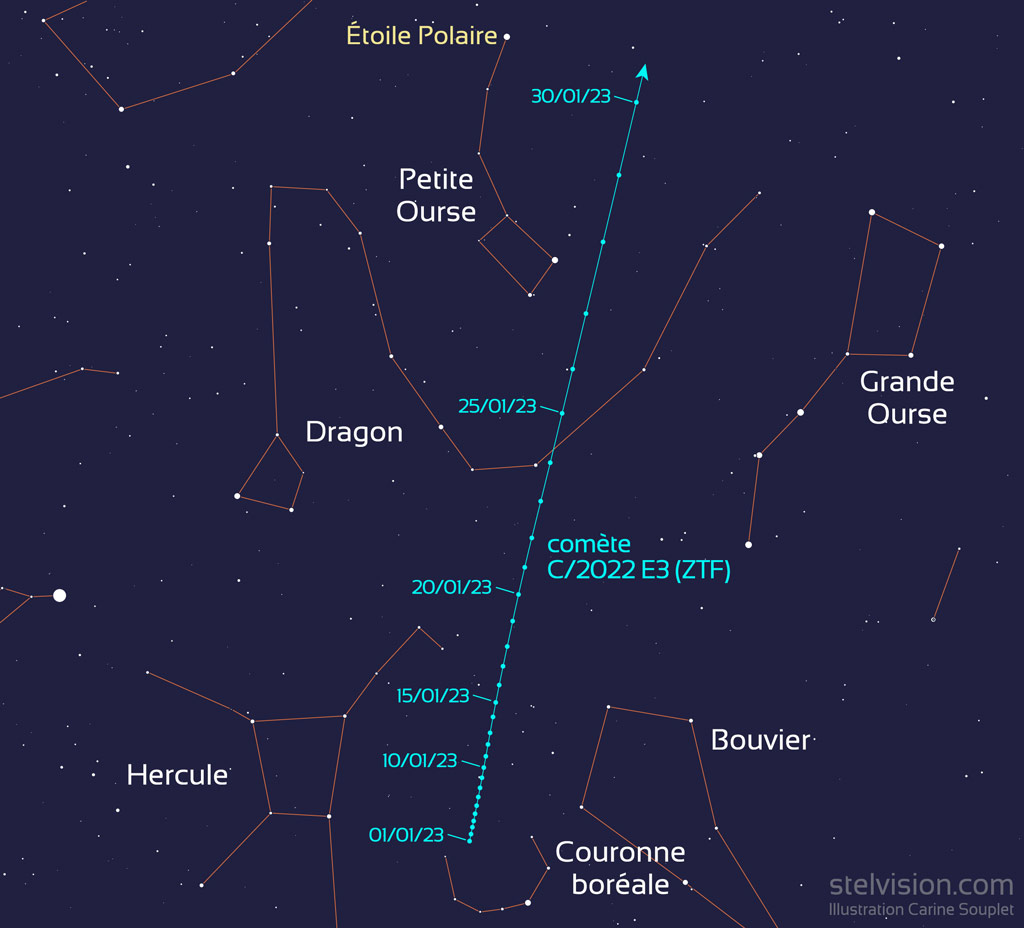

Où l’observer fin janvier ?

En cette fin janvier 2023, pour les observateurs en France, la comète se trouve entre les constellations du Dragon, de la Petite Ourse et de la Grande Ourse. Le 30 janvier, elle sera « assez proche » de l’étoile polaire. Toutefois, à partir du 25 janvier, la Lune reviendra dans notre ciel. Il faudra alors privilégier le milieu de nuit pour l’observer facilement, une fois la Lune « couchée ».

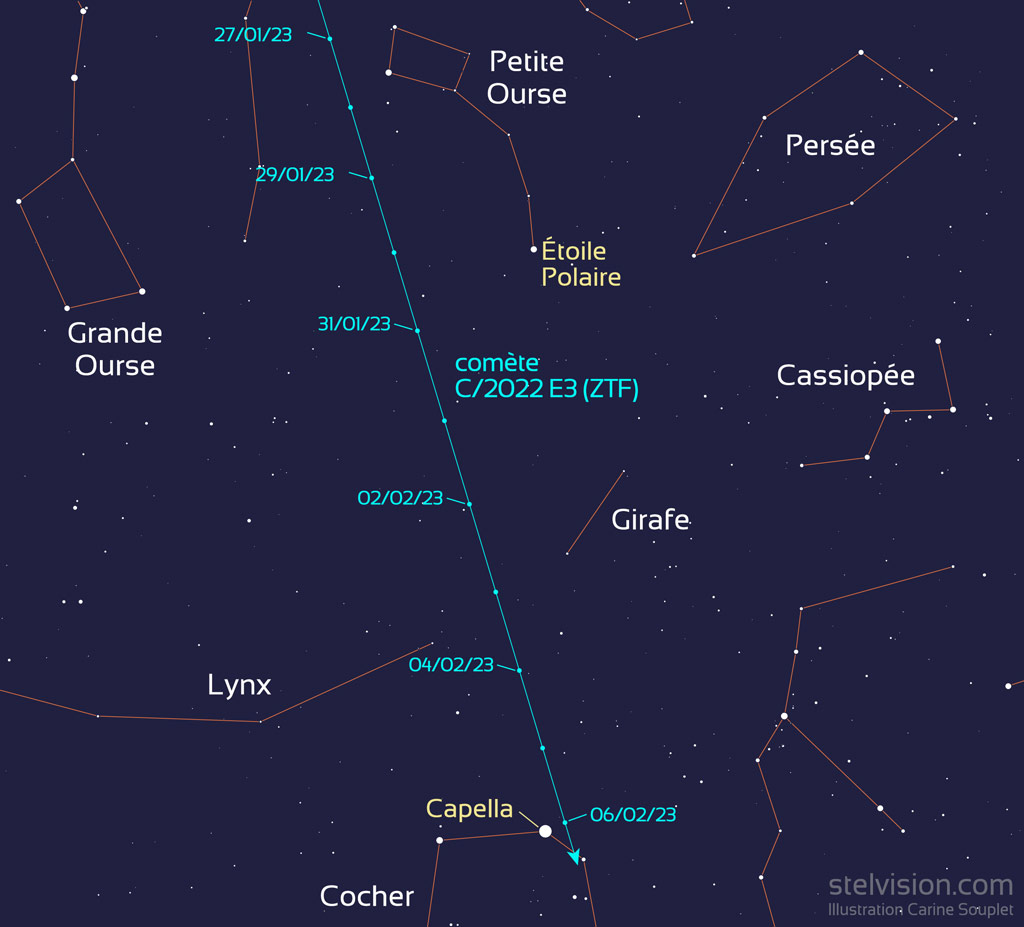

Où l’observer début février ?

Début février 2023, on observera la comète entre les constellations de la Girafe, du Lynx et du Cocher. Le 2 février 2023, elle atteindra sa magnitude maximum. Cependant, la Lune éclaira fortement notre ciel nocturne et pourra « diminuer » la luminosité de la comète.

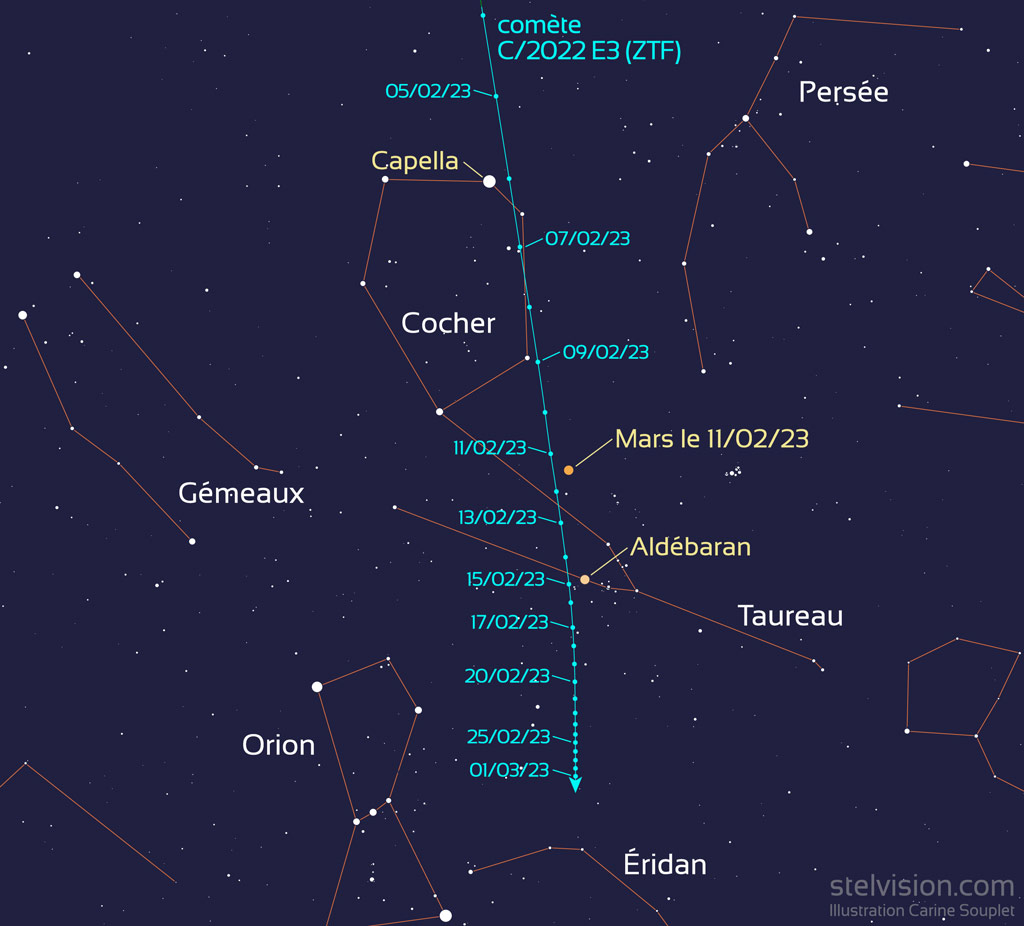

Où l’observer entre la mi-février et début mars ?

Du 10 au 12 février 2023, l’astre « passera à côté » de la planète Mars. Entre la mi-février et début mars 2023, il faudra regarder entre les constellations du Taureau et d’Orion pour la trouver.

Elle sera de moins en moins visible ensuite (sauf au télescope jusqu’à avril 2023).

Privilégiez des jumelles et observez la en campagne !

Même si la comète sera légèrement visible à l’oeil nu dans le ciel nocturne, une paire de jumelles, une lunette astronomique ou un télescope seront préférables pour bien l’observer. POUR RAPPEL : DANS LA NUIT, AUCUNE PROTECTION PARTICULIÈRE N’EST NÉCESSAIRE POUR OBSERVER LA COMÈTE.

Si vous le pouvez, privilégiez vos observations en campagne, loin de toute pollution lumineuse !

Bonnes observations et n’hésitez pas à nous envoyer vos clichés !

![[COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION] VOEUX DU PRÉSIDENT POUR L’ANNÉE 2023 ET PROJETS A VENIR…](https://dev.meteo-centre.fr/wp-content/uploads/314396958_823699105604013_2777382667519926827_n.jpg)